Сенсорная полинейропатия – это системное заболевание нервной ткани неясной этиологии. Оно проявляется как расстройство двигательной активности и нарушение чувствительности. В запущенных случаях подключается сильный болевой синдром.

Сенсорная полинейропатия – это системное заболевание нервной ткани неясной этиологии. Оно проявляется как расстройство двигательной активности и нарушение чувствительности. В запущенных случаях подключается сильный болевой синдром.

Успех проводимого лечения полностью зависит от выявления причины, породившей эту патологию, а также от своевременности обращения к специалисту.

Причины возникновения заболевания

Нет единого мнения специалистов, которое бы полностью раскрывало причину зарождения полинейропатии сенсорного типа. Но есть наиболее распространенные заболевания и факторы, которые, согласно врачебным наблюдениям, могут вызывать развитие заболевания:

- Аутоиммунные процессы – когда из-за нарушений в работе иммунной системы собственные нервные клетки организма начинают восприниматься как чужеродные и атакуются макрофагами («пожирающими» клетками иммунитета). Иначе можно сказать, что запускается реакция самоуничтожения нервной ткани, и вследствие этого формируется полинейропатия.

- Отравление токсинами – они могут находиться как в ядах, так и в пищевых продуктах: некачественном алкоголе и консервантах. Сюда же можно отнести и отравление тяжелыми металлами, которые моментально провоцируют возникновение симптомов нейропатии.

- Сахарный диабет – при повышении уровня глюкозы в крови нарушается проницаемость капилляров и кровоснабжение периферических тканей. Это ведет к отсутствию полноценного питания и естественному отмиранию клеток нервной системы.

- Авитаминоз – это самая «безобидная» и легко корректируемая причина развития полинейропатии. Необходима коррекция поступления в организм витаминов В1 и В12, которые отвечают в большей степени за активное проведение нервных сигналов к мышцам.

- Онкология – раковые опухоли, в некоторых случаях вырастающие до больших объемов, сдавливают собой нервные волокна и частично перекрывают проведение нервного импульса к периферическим отделам. Возникает симптоматическая полинейропатия, и ее невозможно будет вылечить до тех пор, пока не будет удалена опухоль.

- Наследственный фактор – признан самым опасным. Если причина развития симптомов полинейропатии связана с ним, то лечение будет по большей части неэффективным, потому что нет возможности устранить первопричину развития патологии — генетические нарушения в этой области пока не изучены

Лечение без предварительного его обезвреживания будет неэффективным.

Патогенез

Сенсомоторная полинейропатия – это заболевание, при котором возникают структурные поражения нервных клеток. Эти клетки, как правило, отвечают за моторную (двигательную) активность. Когда их структура нарушается, то вместе с ней нарушается и проведение нервного импульса. Как следствие, нарушается двигательная активность, и может быть частичное или полное исчезновение чувствительности кожи.

Повреждения нервных клеток могут быть двойного характера: могут быть повреждены миелиновые оболочки (мембраны, через которые проводится нервный импульс) и аксоны – ядра нервных клеток.

Симптомы

При этом заболевании симптомы будут проявляться постепенно (резко усугубиться состояние может только при острой токсической форме – об этом ниже). Начинает проявлять себя сенсорная полинейропатия жжением и покалыванием (местными симптомами нарушения проведения нервного импульса и кровообращения), а впоследствии может дойти и до развития параличей и парезов, что уже лечится намного сложнее.

Все эти проявления обусловлены поражением мышечной иннервации, то есть отсутствием поступления импульса по нервам к мышцам, и нарушением их двигательной активности.

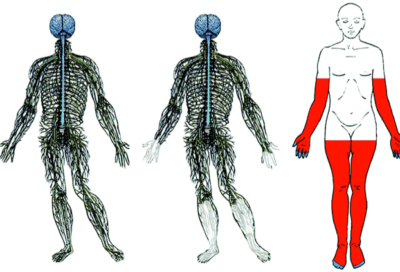

Итак, при сенсорной полинейропатии развиваются следующие симптомы:

- Зуд, жжение, покалывание в мышцах;

- Онемение мышц или конечностей (при поражении периферических нервных волокон);

- Потеря чувствительности кожи (синдром «перчаток» и «носков»);

- Потеря мышечной силы (синдром «ватных ног» — когда при ходьбе мышцы не справляются с физической нагрузкой, которой они подвергаются, и ноги подкашиваются), которая проявляется чаще всего при дополнительной нагрузке: ходьбе в гору, поднятии по ступеням и др.;

- Режущие боли в мышцах, возникающие при спонтанном сокращении;

- Вегето-сосудистые проявления: шелушение и сухость кожи, образование язв и мокнущих ран и др.

Нормализация образа жизни и включение ежедневных адекватных нагрузок поможет полностью избавиться от негативной симптоматики и вернуть хорошее состояние.

Формы

Классифицируется это заболевание на основе множества факторов: характера и локализации повреждения, интенсивности развития симптомов и др. Рассмотрим подробнее каждый вариант классификации сенсорной полинейропатии.

В зависимости от глубины поражения нервной ткани полинейропатия классифицируется на:

- Демиелинизирующую (повреждаются преимущественно мембраны нервных клеток – их миелиновые оболочки);

- Аксональную (повреждается центральный стержень нервной клетки – аксон).

По интенсивности развития симптомов полинейропатию подразделяют на:

- Острую (симптомы развиваются прогрессивно, за 2-3 дня, и достигают своего максимума уже на четвертый день);

- Подострую (период развития продуктивной симптоматики длится несколько недель);

- Хроническую (вялотекущая с медленно прогрессирующим течением – легко поддается лечению).

Острый характер развития болезни чаще всего имеет место при токсической форме заболевания – отравлении тяжелыми металлами или алкоголем ненадлежащего качества. Подострая картина характерна для больных сахарным диабетом. Развивается при резком скачке сахара в крови. Симптомы могут вернуться в исходное состояние при назначении сахароснижающих препаратов.

Хроническая полинейропатия чаще проявляется у людей с наследственной патологией. Она длится всю жизнь, умеренно проявляя себя. Активизироваться болезнь может при активном воздействии неблагоприятных факторов извне.

Еще одна классификация сенсорной полинейропатии основана на характере имеющихся симптомов:

- Гипералгезическая — проявляется болевым синдромом, резкой болью при малейшем прикосновении, снижением чувствительности, онемением в мышцах и др.;

- Атактическая — проявляется мышечной слабостью, отсутствием координации движений, онемением и невозможностью держать равновесие;

- Смешанная — характеризуется проявлением различных симптомов.

Диагностика

Сенсорная полинейропатия верхних и нижних конечностей диагностируется различными способами, в зависимости от характера и локализации повреждения. Рассмотрим наиболее часто используемые методы диагностики.

Клинические методы

Клиническая диагностика сенсорной нейропатии заключается в определении уровня чувствительности кожи у больного. Могут использоваться подручные средства:

- Булавки;

- Медицинские «шпажки»;

- Иглы и др.

Характерным признаком развития сенсорной полинейропатии будет отсутствие чувствительности. Больной просто не почувствует, что его укололи и провели по коже иглой.

Кроме того, к клиническим методам диагностики относится сбор анамнеза болезни у пациента. Выясняются данные об условиях работы (ее вредности), режиме питания, преобладающих продуктах в рационе, склонности к спиртному, курению и множество других факторов, которые могли бы спровоцировать развитие этой патологии.

Всегда назначаются уточняющие анализы предполагаемому больному: общий анализ крови, анализ крови на уровень глюкозы, иммунограмма – если потребуется. Чем больше сведений о человеке в руках специалиста, тем объективнее он сможет оценить беспокоящие проявления болезни и поставить верный диагноз.

Исследование болевой чувствительности

При проведении этого исследования врачи клиники прежде всего хотят выяснить уровень поврежденности так называемых С-волокон (немиелинизированного типа). В отличие от общей клинической диагностики уровня чувствительности, здесь присутствует определенная методика, которая позволяет выявить характер повреждения определенного сегмента нервной системы.

Для начала доктор выясняет путем опроса, беспокоят ли пациента болевые ощущения в месте предполагаемого поражения. Если да, то больного просят описать характер боли: тупая, острая, режущая и др. После выяснения этого обстоятельства приступают к самой процедуре. Берутся два предмета из одинакового материала: тупой и острый. Попеременно, без определенной последовательности, к коже больного прислоняется то один, то другой предмет. При этом пациенту предлагается определить, когда прислоняется тупой, а когда острый.

Проколы острым предметом не должны быть резкими, сильными и глубокими. Достаточно легкого надавливания и небольшого прокола, чтобы ощущения были едва уловимыми. В противном случае будет трудно определить повреждение поверхностной способности чувствовать.

Для получения точных и достоверных данных воздействия на кожу проводятся не только на «больном» участке тела, но и на здоровом.

Температурная чувствительность

Определение температурной чувствительности предназначено для диагностики поражения тонких слабомиелинизированных волокон периферической нервной системы. Они отвечают за болевой порог и хорошо определяются диагностикой чувствительности к температурам.

Для проведения процедуры используются чаще всего медицинские пробирки. В них набирается вода разной температуры: +5С и +25С.

Тактильная чувствительность

Определение тактильной чувствительности проводят с помощью аппарата Фрея и конских волосков разной толщины. За чувствительность кожи к легким прикосновениям ответственны миелинизированные толстые А-волокна. Именно их состояние и определяется в ходе данной процедуры.

Глубокая чувствительность

Оценивается работа глубинных толстых миелинизированных волокон. Существует несколько методов диагностики:

- Оценка вибрационной чувствительности – осуществляется с помощью специальных медицинских камертонов. Они калиброваны на определенную частоту и длительность вибрации. Прибор устанавливается на поверхность костной выемки пациента (в зависимости от места повреждения кости могут использоваться разные), и больному предлагают определить момент начала вибрации и ее окончание. Обычно вибрация длится около 9-12 секунд. Нормой считается, если больной отметил хотя бы третью часть всего времени продолжения вибрации.

- ЭМГ – электромиография – основной инструмент диагностики состояния сегментов нервной системы, отвечающих за сокращение мышц. Осуществляется при помощи электромиографа — специального прибора, отмечающего уровень активации мышечно-сухожильных рефлексов. Объект исследования ЭМГ – это двигательная единица (ДЕ). Она представляет собой весь комплекс нервно-мышечной проводимости: моторные нейроны передних сегментов спинного мозга, систему проведения нервных импульсов (аксоны и волокна), а также саму мышцу, которая иннервируется вышеперечисленными фрагментами нервной системы. ЭМГ оценивает состояние мышцы, интенсивность ее сокращения, и если обнаруживается патология, то прибор определяет также уровень и локализацию повреждения ДЕ.

ЭМГ игольчатая

При помощи игольчатой ЭМГ исследуется спонтанная двигательная активность мышечных волокон в период покоя (отсутствия нагрузки). Если возникает такой эффект, то это свидетельствует о глубоких нарушениях нервной проводимости.

Рассмотрим основные показатели, проявляющиеся при данном исследовании, и уровни повреждения нервного волокна, о которых они свидетельствуют.

- Положительные острые волны (ПОВ) – спонтанные, резкие сокращения мышц, возникающие непроизвольно. Этот показатель свидетельствует о необратимом повреждении нервного волокна или группы волокон (при укрупненном значении ПОВ).

- Потенциалы фибрилляций (ПФ) – показатель для отдельно взятого мышечного волокна. Оценивается одна ДЕ и место повреждения в случае возникновения отклонений.

- Потенциалы фасцикуляций (ПФц) – резкое необоснованное сокращение всей ДЕ, появление ее спонтанной активности. Возникает при центральных нарушениях нервной системы, требует дополнительных мер диагностики.

- М-ответ — оценивается состояние отдельно взятого мышечного волокна, и при наличии отклонений далее исследуется вся ДЕ и находится место повреждения.

Поздние нейрографические феномены: F-волна и H-рефлекс

При помощи исследования F-волны можно определить интенсивность работы моторных нейронов центральных рогов спинного мозга, то есть начальную локализацию двигательной единицы (ДЕ). Эта волна отмечается на приборе и означает посланный импульс от нейронов спинного мозга к периферическим мышечным волокнам. Если интенсивность и время активации волны совпадает с границами нормы, то это значит, что проблема, если она есть, заключается не в начальных звеньях ДЕ, а расположена ниже — в аксонах или миелиновых оболочках. F-волна не является рефлексом.

Н-рефлекс – это моносинаптический рефлекс, у взрослого человека он вызывается при сокращении икроножной мышцы. Этот показатель (в сравнении с М-ответом) может выявить локализацию поражения в рефлекторной дуге. Рефлекторная дуга – это механизм проведения нервного импульса, результатом которого будет сокращение икроножной мышцы. Он начинается со стимуляции большеберцового нервного волокна, которая впоследствии передается на задние рога спинного мозга, через них – на передние, и по ходу нервного волокна импульс поступает в мышцу. Когда импульс проходит вверх, к задним рогам спинного мозга, он идет по чувствительным нервным тканям, а вниз – по двигательным.

Исследование потенциала действия нерва

Этим способом диагностики выявляются структурные поражения сенсорных волокон. Они диагностируются при помощи параметра, носящего название соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП). Он определяется при помощи интенсивного болевого и температурного воздействия. При получении данных, они сверяются с показателями нормы, и специалистом делается вывод относительно состояния сенсорных волокон у пациента.

Диагностика может быть затруднена из-за параллельно проводимой терапии обезболивающими средствами.

Биопсия

Биопсия – это взятие микроскопических доз тканевого материала, который в основном используется для диагностики структурных поражений. При помощи биопсии можно оценить глубину поражения нервных волокон, а также определить, какая именно их структурная часть повреждена — аксон или миелиновая оболочка.

Конфокальная микроскопия

Конфокальная микроскопия – это один из современных способов диагностики структурных повреждений С-волокон без постороннего вмешательства. Метод абсолютно безболезненный, и благодаря ему можно диагностировать кроме повреждения нервной ткани еще и состояние проводимости в роговице. Метод не имеет аналогов при изучении дефектов наружного тонкого нервного волокна у диабетиков.

Лечение

Лечение полинейропатии сенсорного типа различных локализаций – это всегда многоэтапная схема, которая состоит из следующих направлений:

- Медикаментозная терапия;

- Физиотерапевтические методы;

- Хирургическое вмешательство (при нейропатии, вызванной опухолью).

Какие врачи занимаются лечением?

Лечением полинейропатии в основном занимается невролог, но пациенту все равно придется посещать и других врачей. А каких именно – будет зависеть от того, какой группой заболеваний был вызван этот симптом.

Если полинейропатия вызвана сахарным диабетом, то понадобится наблюдение эндокринолога, который и будет вести основное лечение болезни-первопричины. При полирадикулонейропатии, когда нарушения локализованы в нейронах спинного мозга, и полирадикулоневропатии, при которой страдает передача нервного импульса по нервам рефлекторной дуги, наблюдать больного будет хирург.

Медицинские препараты

Медикаментозное лечение – это на сегодняшний день основная часть терапии полинейропатии. Используются сразу несколько групп препаратов, перечислим наиболее часто назначаемые:

Кортикостероиды – гормональная терапия. Если причиной развития полинейропатии стали аутоиммунные заболевания, то в этом случае назначают стероидные гормоны, которые подавляют иммунитет. Кроме того, они имеют мощное противовоспалительное действие, что необходимо при лечении воспаления нервной ткани.Чаще всего назначаются следующие препараты:

Читайте так же:Все методы лечения полинейропатии

Цитостатики – лекарственные вещества, тормозящие рост и уничтожающие онкоклетки.

Наиболее часто назначаются:

Иммуноглобулины – это естественные антитела человека, полученные искусственным путем и помещенные в раствор. Являются мощными стимуляторами собственного иммунитета и помогают в борьбе с антигенами (чужеродными включениями). При полинейропатии они эффективны в период обострения, но механизм действия до сих пор не ясен. Используются гамма-иммуноглобулины при демиелинизирующей форме сенсорной полинейропатии, а также при полинейропатии, вызванной дифтерийной палочкой. В этом случае используется антидифтерийный иммуноглобулин.

Физиотерапия

Физиотерапевтические методы усиливают действие медикаментозных и всегда назначаются в качестве дополнительного лечения. Среди них наиболее популярны:

- Лечебная физкультура – помогает восстановить мышечную активность и саму структуру нервных клеток за счет усиления притока крови и питания.

- Массаж – назначается на первых этапах терапии полинейропатии вегето-сосудистой формы, при которой нарушается трофика тканей, а на коже появляются незаживающие язвы и раны. Благодаря усилению кровотока при массаже кровоснабжение мелких сосудов кожи увеличивается, и она восстанавливается.

- Магнитная терапия – действует избирательно на нервные волокна, способствуя их самовосстановлению.

- Электрофорез – стимуляция нервного импульса и кровоснабжения при помощи тока слабой мощности.

Плазмаферез

Это современный метод очистки крови от посторонних примесей и токсинов. Осуществляется при помощи специального дорогостоящего оборудования. Эффективен в отношении полинейропатии сенсорного типа, вызванной аутоиммунными и инфекционными процессами.

Народные средства

Народные методы лечения при полинейропатии должны использоваться только после консультации со специалистом, ведь это дополнительный, а не основной способ лечения. Вот наиболее часто применяемые из них:

- Оливковое масло и сырой желток взбиваются вместе, и к этой смеси добавляется сок моркови и 2 ч. л. меда. Перемешивается раствор до образования однородной массы и пьется внутрь два раза в сутки за 20 минут до еды.

- Измельчается в порошок лавровый лист, берется 1 ч. л. этого порошка и смешивается с 3 ст. л. сухого порошка пажитника. Смесь перекладывают в термос и заливают одним литром горячей воды. После того как пройдет 2 часа, ее можно принимать внутрь. Пьется в малых количествах в течение дня.

- Соляной раствор. На полведра теплой воды добавляют стакан соли и 2/3 стакана уксуса. Парить ноги по 20 минут каждый день в течение месяца (при заболевании конечностей).

Прогноз лечения

Главными факторами, которые определяют результат лечения этого недуга, являются:

- Незамедлительное обращение к доктору при появлении первых симптомов;

- Законченное и дисциплинированное лечение.

Полноценный возврат исходной чувствительности возможен лишь при начале лечения на самых ранних этапах заболевания, а восстановление вегето-сосудистых функций будет успешным лишь при длительных занятиях лечебной физкультурой и массажем.

Осложнения и последствия

Наиболее распространенными осложнениями сенсорной полинейропатии будут параличи и парезы, развивающиеся в результате полной потери иннервации мышечного волокна. Два фактора — отсутствие нервного импульса и двигательной активности – заставляют мышцы атрофироваться и «ссыхаться», в некоторых случаях изменения необратимы.

Все эти процессы являются следствием несвоевременного обращения к врачу. Вовремя начатая терапия гарантированно предохраняет человека от таких последствий.

При диабетической полинейропатии сенсорного типа наиболее частым осложнением является некроз ткани, язвы, гангрены и сепсис. Кожа диабетика и близлежащие к ней ткани склонны к развитию вегето-сосудистых расстройств.

Дальнейшая профилактика

Чтобы полностью исключить вероятность развития рецидива заболевания, нужно соблюдать несколько правил:

- Доводить начатую терапию медикаментами до конца;

- Полностью пройти курс физиотерапии;

- Заниматься лечебной физкультурой и самомассажем на постоянной основе;

- Принимать витамины группы В постоянно (в адекватной суточной дозе).

Посмотрите видео на эту тему

Вывод

Сенсорная полинейропатия – это опасное заболевание, в результате которого могут появиться тяжелые осложнения. Единственный способ их предотвратить – это вовремя обратиться за помощью к специалисту и пройти курс лечения до конца.

Задайте нам вопрос в комментариях нижеЗадать вопрос>>