История туберкулеза насчитывает тысячелетия, и первые описания этой грозной инфекции можно найти в древнейших медицинских трактатах. В России противостояние чахотке всегда требовало применения передовых для своего времени методов, поскольку болезнь неоднократно угрожала перерасти в масштабные эпидемии.

История туберкулеза насчитывает тысячелетия, и первые описания этой грозной инфекции можно найти в древнейших медицинских трактатах. В России противостояние чахотке всегда требовало применения передовых для своего времени методов, поскольку болезнь неоднократно угрожала перерасти в масштабные эпидемии.

В этом материале рассматривается путь туберкулеза как социально значимой инфекции: ключевые открытия, эволюция мер борьбы и современное положение дел. Этот исторический экскурс поможет лучше понять природу угрозы, которая и сегодня остается одной из наиболее опасных, особенно для уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Туберкулез как социальная проблема

Сегодня туберкулез вышел за рамки болезни маргинальных слоев общества. Все чаще им заражаются социально благополучные люди, что свидетельствует о системном характере проблемы.

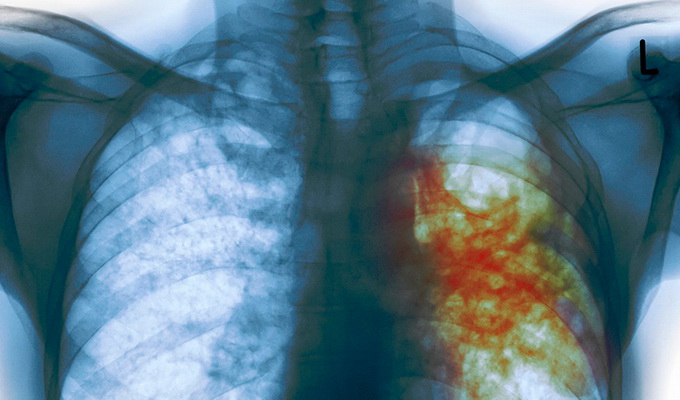

Этому способствует ряд факторов. Повсеместные профилактические осмотры ушли в прошлое, а флюорография во многих поликлиниках стала платной услугой, недоступной для части населения. В результате выявляемость болезни снизилась. Учитывая, что инфекция передается воздушно-капельным путем, риск заражения в общественных местах остается высоким. К сожалению, Россия до сих пор не имеет всеобъемлющей национальной стратегии охраны здоровья, что усугубляет ситуацию.

В настоящее время здоровье граждан не рассматривается как фундаментальная основа социального благополучия страны, оставаясь в ведении отдельных министерств. Без срочных и решительных мер по сохранению здоровья нации вскоре может не остаться трудовых ресурсов для развития экономики. Это в полной мере относится к социально обусловленным болезням, и туберкулез — одна из главных среди них. Как хроническая инфекция, он наносит двойной удар: подрывает здоровье людей и ложится тяжелым бременем на экономику. Для снижения уровня инфицирования требуются консолидированные усилия всего общества.

Туберкулез продолжает оставаться в числе ведущих причин смертности в мировом масштабе. Ежегодно около миллиарда человек инфицируются, 8–10 миллионов заболевают и примерно 3 миллиона умирают от этой болезни.

Распад Советского Союза привел к резкому социально-экономическому спаду и снижению уровня жизни на постсоветском пространстве. Эти изменения спровоцировали стремительное ухудшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу. Массовая миграция населения из неблагополучных регионов привела к неконтролируемому росту заболеваемости. Профилактическая работа, особенно среди детей в «горячих точках», была практически свернута. Многие больные либо не получали лечения вовсе, либо лечились некачественно, что способствовало распространению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

Стоит отметить, что в 1990–2000-е годы рост заболеваемости туберкулезом, хотя и менее драматичный, наблюдался по всему миру, включая развитые страны. Оптимистичные прогнозы экспертов ВОЗ середины XX века о ликвидации болезни к его концу не сбылись. Согласно текущим оценкам, число заболевших будет увеличиваться, особенно в странах, где забывают, что туберкулез — это не только медицинская, но и глубокая социальная проблема. Около трети населения Земли уже инфицировано палочкой Коха, но заболевает лишь 5–10% от этого числа, благодаря естественной сопротивляемости организма. Именно поэтому социально-экономические условия жизни играют ключевую роль в сдерживании эпидемии.

История открытия туберкулеза Лаэннеком

Современный термин «туберкулез» был введен французским врачом Рене Лаэннеком и происходит от латинского слова, означающего «бугорок» — характерное образование в пораженных тканях. В прошлом болезнь была известна под названиями «чахотка» (от слова «чахнуть») и «фтиза» (от греческого «истощение»). От последнего произошло название медицинской специальности — фтизиатрия, а врача, лечащего туберкулез, называют фтизиатром. История изучения этой болезни уходит корнями в глубокую древность.

Туберкулез — одно из древнейших заболеваний, известных человечеству. Археологические находки, такие как туберкулезные поражения костей у людей каменного века, подтверждают это. Например, исследования останков периода неолита во Франции выявили следы костного туберкулеза в 3,5% случаев. Анализ скелета, захороненного в V тысячелетии до н.э. близ Гейдельберга, показал туберкулезное поражение позвонков с образованием горба. Признаки болезни обнаружены и в мумиях Древнего Египта и Перу.

Великие врачи древности — Гиппократ, Гален, Ибн Сина (Авиценна) — в своих трудах описывали тяжелые, запущенные формы туберкулеза, сопровождающиеся кровохарканьем, сильной интоксикацией и крайним истощением больных.

Первые статистические данные

Систематический учет причин смертности, введенный в Европе, позволил получить первые статистические данные о масштабах туберкулеза. Так, в Лондоне в 1680 году от чахотки умирал 1 человек из 143 жителей. В Москве 1881 года этот показатель составлял 4%. Эти цифры, безусловно, занижены из-за несовершенства диагностики и учета, но даже они дают представление о колоссальной распространенности болезни.

Войны, голод, экономические кризисы всегда вызывали всплески заболеваемости и смертности от туберкулеза. В дореволюционной России болезнь была повсеместной: в 1911 году на 100 тысяч жителей регистрировалось 632 больных, а к 1913 году этот показатель вырос до 733.

Передовые российские врачи и общественные деятели понимали, что туберкулез — социальное бедствие, и бороться с ним нужно, улучшая не только медицинскую помощь, но и условия жизни, питания и труда населения. В 1891 году вопрос о туберкулезе впервые был вынесен на обсуждение IV съезда Общества русских врачей. Тогда же в Санкт-Петербурге была создана первая общественная комиссия по борьбе с чахоткой. Последующие Пироговские съезды настаивали на необходимости организации специализированной помощи: выявления больных, создания туберкулезных больниц, приютов и санаториев.

Вклад русских ученых в борьбу с туберкулезом

История борьбы с туберкулезом в России отмечена важными организационными шагами. В 1904 году в Москве на благотворительные средства открылась первая туберкулезная амбулатория. В 1909 году был утвержден Устав Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, которая на пожертвования создавала лечебные учреждения.

Русские ученые и клиницисты — Г.И. Сокольский, Г.А. Захарьин, С.П. Боткин — одними из первых подчеркивали социальную природу болезни, связывая ее распространение с бедностью, плохими условиями жизни и низким уровнем медицины. История туберкулеза в России — это история непрерывного поиска новых методов лечения, профилактики и реабилитации.

Развитие противотуберкулезной помощи в регионах шло разными путями. Например, в Ростове-на-Дону первое туберкулезное отделение было организовано в 1909 году на базе Александровской еврейской больницы, построенной на средства общины и купца Я.С. Гуревича. Первоначально это было небольшое одноэтажное здание на 30 коек, но к 1913 году больница расширилась до 120 коек и включала шесть отделений:

- хирургическое;

- терапевтическое;

- гинекологическое;

- туберкулезное;

- родильное;

- детское (инфекционное).

Для неимущих лечение осуществлялось бесплатно.

В ту эпоху чахотка была настоящим бичом для России и всего мира. Эффективных лекарств не существовало, и болезнь уносила жизни людей независимо от их достатка, хотя среди бедных смертность была неизмеримо выше.

Общественность пыталась помочь: организовывались просветительские выставки, объяснявшие связь болезни с условиями жизни, проводились благотворительные сборы. Символом этой борьбы стала «Белая ромашка» — акция, впервые проведенная по всей России в 1911 году.

Первая мировая война разрушила nascent систему борьбы с туберкулезом. Однако в тяжелейшие годы Гражданской войны и разрухи создание противотуберкулезных учреждений было объявлено задачей государственной важности. В декабре 1918 года при Наркомздраве РСФСР была образована специальная секция, куда вошли лучшие специалисты дореволюционной Лиги. К 1940 году в СССР работало 1687 диспансеров и более 100 000 коек для больных туберкулезом. Борьба с инфекцией стала вестись на строго научной основе.

В первые годы Великой Отечественной войны, на фоне ухудшения условий жизни, отмечался рост заболеваемости. Однако благодаря своевременно принятым мерам — укреплению сети диспансеров, усилению профилактики на оборонных предприятиях, обязательной вакцинации новорожденных, созданию санаторных школ и ночных санаториев — вспышку удалось быстро локализовать.

Статья прочитана 2 раз(a).