В настоящее время кавернозная форма туберкулеза встречается лишь у пациентов, которые длительнее время после появления первых признаков инфекции не обращались на прием к доктору. Диагностируемые формы фиброзно-кавернозного туберкулеза – это всегда запущенная инфекция на фоне тотального снижения уровня иммунной защиты организма человека.

В настоящее время кавернозная форма туберкулеза встречается лишь у пациентов, которые длительнее время после появления первых признаков инфекции не обращались на прием к доктору. Диагностируемые формы фиброзно-кавернозного туберкулеза – это всегда запущенная инфекция на фоне тотального снижения уровня иммунной защиты организма человека.

При правильном и своевременном лечении кавернозная форма туберкулеза легких быстро переходит в стадию ремиссии и полость зарастает рубцовой тканью или заполняется отложением солей кальция.

Предлагаем узнать о том, что такое кавернозный туберкулез и каким образом осуществляется его современная диагностика. Зная типичные симптомы, вы сможете с легкостью распознавать их у окружающих людей. Изоляция контактов с подобными личностями необходима для личной безопасности. Степень заразности кавернозного туберкулеза легких чрезвычайно высокая – пациенты выделяют во внешнюю среду огромное количество возбудителей.

Типы полостей и течение разрушительного процесса

Форма фиброзно-кавернозного туберкулеза была введена в классификацию на VIII Всесоюзном съезде фтизиатров в 1973 г.

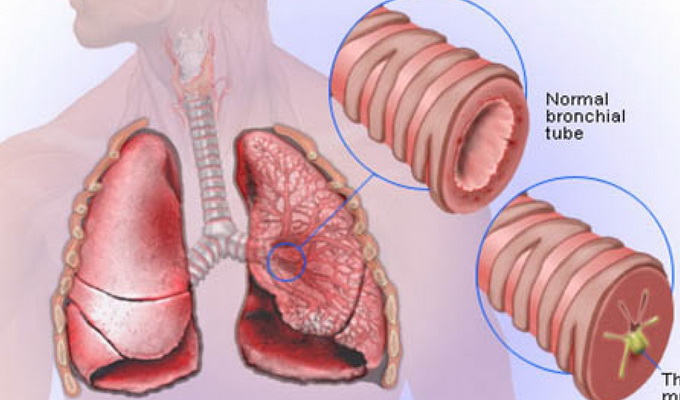

Полостной (кавернозный) туберкулез легких чаще всего наблюдается у людей молодых и зрелого возраста 25—45 лет. Характеризуется он наличием в легочной ткани тонкостенной изолированной полости на фоне почти не измененной или мало измененной легочной ткани. Этим полостной туберкулез отличается от очагового и рубцового туберкулеза в фазе распада, с одной стороны, и рубцового полостного туберкулеза с другой стороны.

Анализ течения разрушительного процесса с начала его — от фазы распада — свидетельствует о том, что он возникает вследствие образования в воспалительном очаге особого вида омертвения ткани.

Вообще существует несколько теорий образования разрушения, но, как утверждают все авторы, процесс этот сложный и до конца не изучен. В основном фиброзно-кавернозный туберкулез легких образуется из уплотнительного туберкулеза в 50—60% случаев, из очагового — в 10-15%» из распространенного — в 30—35%. Возникновение полостного туберкулеза легких рассматривается как неблагоприятный исход других форм, его сравнивают с пороховой бочкой из-за серьезных осложнений, которые часто возникают у больных.

Образование полости означает появление новой формы заболевания, ее называют «второй болезнью» у больного туберкулезом легких. Полость может образоваться как из первичного, так и из вторичного туберкулеза.

Различают полости трех типов:

- образуется из инфильтрата;

- возникает из очага;

- формируется из измененного бронха.

К основным причинам формирования полостного туберкулеза легких можно отнести:

- несвоевременно выявленный туберкулезный процесс;

- ошибочно поставленный диагноз;

- недостаточное или неправильное лечение.

Под неправильным лечением следует понимать короткое, прерывистое лечение, лечение недостаточными дозами препаратов, лечение одним препаратом (что вообще недопустимо при лечении туберкулеза).

По размеру различают: малые полости до 2 см в диаметре, средние — от 2 до 4 см, большие — от 4 до 6 см, гигантские — более 6 см в диаметре.

Чаще всего встречаются средние и большие полости. Стенка состоит из двух слоев — внутреннего и наружного, отличающихся друг от друга по клеточному составу.

Клинические проявления в остром и хроническом периоде

Острый кавернозный туберкулез легких в первом периоде протекает волнообразно. Частота обострений зависит от особенностей организма, его сопротивляемости и от эффективности и длительности противотуберкулезного лечения. В современных условиях полостной туберкулез характеризуется сравнительно малосимптомной клинической картиной. Клинические проявления полостного туберкулеза легких различны. Могут наблюдаться умеренно выраженные признаки интоксикации: повышенная утомляемость, небольшая слабость, снижение аппетита и работоспособности, ночные поты, небольшое повышение температуры тела. В жалобах больного преобладает кашель, наиболее выраженный по утрам, с выделением небольшого количества мокроты, иногда с примесью крови.

Если поражен туберкулезом бронх, кашель значительный, нередко появляются боли в грудной клетке на стороне поражения. При рентгенологическом обследовании обычно обнаруживается кольцевидное образование с четкими контурами в верхнем или среднем отделе легкого. В период обострения у больных хроническим фиброзно-кавернозным туберкулезом резко ухудшается самочувствие: нарастают явления интоксикации, кашель усиливается, становится изнуряющим, а выделение мокроты уменьшается или вообще прекращается. Рентгенологически обнаруживаются увеличение размеров полости и утолщение стенок, иногда в полости жидкость. Такое состояние наблюдается в случае закупорки бронха.

Всем больным полостным туберкулезом легких показано бронхиальное исследование, кроме тех, у кого имеются противопоказания для проведения этого метода. Исследование бронхов позволяет не только обнаружить туберкулезное поражение бронха, но и исследовать промывные воды бронхов на наличие бактерий туберкулеза.

По данным литературы, при полостном туберкулезе легких в 25% случаев обнаруживается и туберкулез бронхов, у части больных выявляются деформация бронхов, рубцы на их стенках, указывающие на ранее перенесенный туберкулезный процесс.

Диагноз полостного туберкулеза легких поставить несложно — при наличии характерной рентгенологической картины, обнаружения в мокроте бактерий туберкулеза и положительных туберкулиновых проб. Одним из важных симптомов проявления полостного туберкулеза является кровохарканье, этот симптом наблюдается у каждого третьего-четвертого больного. Нередко данный симптом является главным в выявлении туберкулеза вообще. Кровохарканье на фоне кажущегося здоровья — это симптом, который говорит о наличии разрушительного развивающегося туберкулезного заболевания.

Лечение больных полостным туберкулезом легких должно быть комплексным, адекватным и длительным (до 12 месяцев).

Исход полостного туберкулеза может быть благоприятным и неблагоприятным. К благоприятным исходам заболевания относят:

- заживление полости путем образования тонкого рубца (к сожалению, такой исход встречается редко и может наступить только в случае очень свежей полости);

- образование на месте полости глубокого линейного или звездчатого рубца, при этом происходят сморщивание капсулы и закупорка бронха;

- закрытие полости путем ее заполнения массами, лимфой, тканевой жидкостью с образованием туберкулезной опухоли (этот вариант несовершенен, так как под влиянием неблагоприятных факторов может наступить обострение процесса с образованием на этом же месте новой полости);

- возможно оздоровление полости открытым путем, когда происходят полное очищение и оздоровление стенок, ее полости, разрастание соединительной ткани, в результате чего полость приобретает характер воздушной кисты. Этот вид заживления также несовершенен.

Неблагоприятный исход кавернозного туберкулеза легких — это переход его в рубцовый полостной туберкулез. Чтобы этого не случилось, необходимо незаживающие полости после проведенного лечения в течение четырех-пяти месяцев оперировать.

Осложнения при неблагоприятном течении

Осложнения фиброзно-кавернозного туберкулеза могут развиваться из любой формы легочного туберкулеза при ее прогрессировании. Эта форма — завершающий этап в неблагоприятном течении разрушительного туберкулезного процесса.

При осложнениях кавернозного туберкулеза наступает такой комплекс изменений, который можно назвать разрушением легочной ткани. Развиваются необратимые изменения в окружающей полость легочной ткани.

Чаще всего рубцовый полостной туберкулез легких развивается из уплотнительного и распространенного туберкулеза, реже — из полостного и туберкулёзной опухоли. Самые тяжелые формы развиваются из распространенного туберкулеза. Развитие происходит постепенно, годами, проходя различные фазы — уплотнения, разрушения, образования полости.

Причины быстрого развития осложнения фиброзно-кавернозного туберкулеза, следующие: позднее выявление, несвоевременно начатое лечение, недостаточное, неполноценное лечение, наличие отягчающих туберкулез факторов, асоциальное поведение больного.

Рубцовый полостной туберкулез легких характеризуется наличием в легких одной или нескольких каверн с выраженной капсулой и рубцовыми изменениями в окружающей легочной ткани. Стенка полости трехслойная.

Полость — это не стабильное образование, а разрушительный процесс; кроме того, это огромный резервуар бактерий туберкулеза. Подсчитано, что в полости находится сто миллиардов бактерий, которые, постоянно размножаясь, поддерживают воспалительный процесс.

Из-за поражения прилежащего бронха у этих больных всегда имеется мокрота с большим количеством бактерий. Частицы мокроты при кашле проникают в дыхательные пути, на участки легкого, и таким путем происходит очаговое обсеменение.

При осложнении фиброзно-кавернозного туберкулеза легких нередко встречается выраженное поражение кровеносных сосудов, в частности, сосудов стенки полости, что может привести к легочному кровотечению.

Полость, являясь постоянным источником интоксикации организма, вызывает функциональные нарушения во многих органах и системах: во всех отделах нервной системы, в эндокринной системе — щитовидной железе, надпочечниках, гипофизе, поджелудочной железе. Изменения наступают в сердце, печени, почках, селезенке, желудочно-кишечном тракте. В связи с нарушениями в периферических органах происходит глубокое нарушение всех видов обмена веществ, в первую очередь витаминного. Все эти изменения обусловливают разнообразные клинические проявления заболевания.

По клиническому течению рубцовый полостной туберкулез легкого бывает:

- ограниченным: относительно благоприятное течение заболевания, при адекватном лечении наступает стабилизация процесса, и обострения могут отсутствовать несколько лет;

- прогрессирующим, который характеризуется сменой обострений и благоприятных периодов, эти периоды могут быть короткими и длинными;

- с наличием осложнений — чаще всего характеризуется легочно-сердечной недостаточностью, повторными кровохарканьями и легочными кровотечениями, поражениями почек с развитием почечной недостаточности, присоединением неспецифической инфекции легких.

Основными проявлениями являются кашель с выделением мокроты, повышенная потливость, особенно по ночам, быстрая утомляемость, слабость. Кашель особенно сильный по утрам, мокроты может отделяться до 30-50 мл в сутки, при распространенных процессах кашель мучительный, приступообразный, нередко сопровождается болями в грудной клетке, выраженной одышкой. В периоды обострения туберкулеза наблюдаются ознобы, высокая температура, легочные кровохарканья и кровотечения, нередко легочное кровотечение является причиной смерти.

По мере распространения заболевания у больных наступают признаки дыхательной недостаточности, а затем и легочно-сердечно-сосудистой, в дальнейшем происходит поражение других внутренних органов, и в первую очередь почек.

Внешний вид больного может быть от вполне удовлетворительного до изможденного, это зависит от степени интоксикации, длительности течения заболевания.

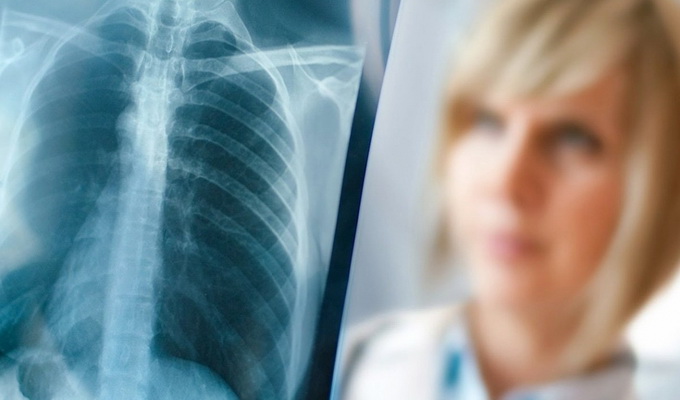

Как и при всех формах туберкулеза легких, основным методом диагностики является рентгенологический.

Рентгенологически туберкулез легких характеризуется наличием в них одной или нескольких полостей, уменьшением (сморщиванием) объема легкого, очаговыми изменениями в одном или обоих легких, смещением сердечно-сосудистой тени в сторону пораженного легкого. Обнаружение бактерий туберкулеза в мокроте не постоянное, а периодическое, при прогрессирующем течении с осложнениями почти у всех больных обнаруживается рост бактерий.

Медикаментозное лечение инфекции

При комплексном, правильно подобранном лечении кавернозного туберкулеза, достаточно длительном, можно добиться хорошего результата.

Заживление хронической полости при инфекции может происходить путем рубцевания, заполнения или путем образования остаточной кистозной полости.

Медикаментозное лечение кавернозного туберкулеза легких должно быть длительным, до полутора-двух лет, беспрерывным, до полного прекращения обнаружения бактерий в мокроте. В период стабилизации, при сохранении полости или нескольких полостей и при отсутствии противопоказаний, больным проводится хирургическое лечение фиброзно-кавернозного туберкулеза — удаление наиболее пораженной части легкого; в последние годы хирургическое лечение у нас в стране получило широкое распространение и в современных условиях является ведущим методом лечения.

Если среди впервые выявленных больных часто встречается рубцовый полостной туберкулез, это говорит о плохой организации лечения. К тому же, если среди всех больных туберкулезом большой удельный вес приходится на эту форму, это является показателем большого рассеивания туберкулезной инфекции в данном регионе и высокой инфицированности населения.

Прогноз при фиброзно-кавернозном туберкулезе зависит от распространенности процесса, чувствительности к применяемым для лечения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких противотуберкулезным препаратам, от отягощающих сопутствующих болезней.

Профилактика заключается в своевременном выявлении и полноценном лечении туберкулеза легких на более ранних этапах его развития.